やっぱり人間じゃなかった

午前9時。

日本の冬にしては湿度が低い朝。

低酸素トレーニングルーム。

……の前で、時雨悠人は言葉を失っていた。

「……時速、30……?」

横のモニターには、たしかにそれと表示されている。

ベルトコンベアのように動くランニングマシンの上で、九条雅臣が無表情で走っていた。

心拍数は180台。呼吸はほとんど乱れていない。

「酸素濃度15%。高地設定な。標高2500mくらいの想定」

蓮見が涼しい顔で解説してくる。

「さっきまでHIITやってた。心拍は無理やり上げてある」

「………」

あの全豪オープン準々決勝で打ち合った男と、

目の前の生き物(?)が同一人物とは信じがたい。

まじまじと、トレッドミルの中の九条を見る。

あの目だ。感情がないようでいて、どこか遠くを見ているあの目。

「………やっぱあんた、人間じゃなかったんだな」

ぽつりと呟いて、頬を引きつらせた。

確か――全豪の試合後は「ちゃんと人間だった」と思ったはずだ。

撤回だ。全力で。

隣で蓮見が吹き出しそうになってる。笑うな。

「今日の午後、クレー入るけど、打つ?」

「打たなきゃ夢に出そうだから、打つ」

一瞬、真顔で答えた。

走り終えた後、九条雅臣が給水ボトルを口に運んだまま、こちらに一瞥を投げた。

表情は変わらない。

ただ――その無言の視線に、時雨はわずかに肩をすくめた。

「……見てたな」

「見てたな」

同時にそう呟いた二人は、やや無言で距離をとった。

午後、クレーでのラリーが控えている。

たぶん、何かしら“ログに基づいた修正”が加えられるだろう。

もう笑っていられない。

260km/h

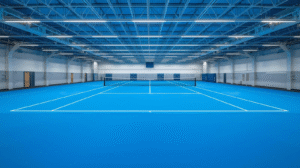

午後、クレーコートへと移動した時雨を迎えたのは、見慣れないマシンだった。

サイズは通常のボールマシンと同程度。しかし、そのノズルはやたらと堅牢に補強され、後部には大型の冷却ファンがついている。

どう見ても、家庭用ではない。

「……これ、なんだ?」

「あーそれな」

待ってましたとばかりに、蓮見が得意げな顔で手を叩く。

「260kmの特注マシン。氷川が手配した」

自分がやったかのような口ぶりだった。

いや、実際には氷川マネージャーの手腕なんだろう。けれどそれを今、全力で自慢げにするあたりが蓮見らしい。

「260って……ATPでも打てる選手、ほとんどいないだろ」

呆れを隠しもせずに時雨が口を開く。

全豪決勝の映像が脳裏をよぎる。

あの時の九条は、深くフローに入り込んでいた。

人間の領域を一歩越えたような、あのサービス。

確か、時速263kmが出ていたはずだ。

「それを“受ける側”の感覚で練習するって、もう……狂気だろ」

思わず口をついて出た言葉に、蓮見は「ん?」と首を傾げる。

「いやいや、全然普通だろ。午後のラリーでもこのマシン使うぞ。九条の“演算に耐えうる反復”としては、これぐらい必要なんだとさ」

普通ではない。何一つ。

「一応、訊いとくけど――他にはどんなトレーニングしてんの」

時雨が訊ねると、蓮見は軽い口調で指を折り始めた。

「砂入れた2リットルのペットボトルをサーブで倒す」

「……ボーリング?」

「ポール打ちもあるな。直径10cmの鉄柱を、正確に連続200回当てる」

「それもう、競技変わってない?」

「いやいや、“支配の精度”ってやつよ。反復で削る練習」

蓮見の言い方が軽過ぎて、冗談にしか聞こえなかった。

でも――九条がそれを、冗談抜きで“毎日やっている”ことだけは、全身からにじみ出ていた。

遠くで九条がマシンの前に立ち、ボールが発射される。

音が違う。

空気が割れるような音だった。

「……打ち返したぞ」

時雨の目が細まる。

「ラリー、したくないな」

そうぼやいた直後、マシンの速度設定が“265”に更新されたのを、彼は見逃さなかった。

午後の問い

空気の乾きは午前中より増していた。

屋内とはいえ、クレーは薄く舞い、靴音を吸収して消える。

蓮見が、少し離れたベンチに腰を下ろしながら口を開いた。

「……ま、やり方はいろいろあるけどな。マシン併用でもいいし、俺や志水がたまに交代で入ってもいい。同時に後衛に入るってのもある」

時雨は言葉を挟まず、その選択肢を聞いていた。

蓮見はふっと笑って、あえて軽い調子で言う。

「一対一でラリー、3時間やってもいいけど。どうする、時雨」

静寂。

九条は何も言わない。ただ、ベースラインに立ったまま、グリップをゆっくりと巻き直している。

時雨は、九条の背中を見つめたまま、軽く息を吐いた。

「質問なんだけど、それ“やってもいい”のか、“やる前提”で聞かれてるのか、どっち」

「いや、どっちでも」

「じゃあ“やれ”って顔して聞くな」

「はは、バレたか」

蓮見が笑う。

しかしその目には、笑っていない光が宿っていた。

これは、問うているようで――提示だ。

選択肢に見せかけて、実質「一択」の圧。

「……っていうか、“3時間”って言葉、軽すぎない?」

「お前なら持つだろ。全豪、5セット戦ったあと普通に笑ってたし」

蓮見は時雨の過去の試合映像チェック済みだ。

「普通に戦った覚えはない。笑ってたのは酸欠で思考停止してただけだ」

「じゃあ、もう一回それやろう」

即答だった。悪びれもない。

時雨は小さく目を伏せて、それから笑った。

「…………」

そして、ラケットを手に取る。

「――いいからやれってことでしょ、要するに」

「いやいや、“やってもいいよ”って言ってるだけだよ?」

「言い方の問題だけだよな、それ」

そう言って、ゆっくりとコートに歩き出す。

九条が、そこでようやく顔を上げた。

視線が交わる。

何も言わないのに、そこにはすでに「開始」の合図があった。

プロに対して

ベースラインに立った時雨は、ゆっくりとストリングを指で撫でながら、ラケットを軽く弾いた。

前方では九条が、相変わらず表情もなく立っている。

構えもしていない。待っているわけでもない。

ただ“そこにいる”だけで、空気が締まる。

その背後から、またしても軽い声が飛んできた。

「ま、ポイント取らなくていいし。適当に打ち返してくれりゃいいよ。キツかったら、俺もサポート入るし」

蓮見はベンチに座ったまま、笑っている。

時雨はラケットを肩に担いだまま、ふり返る。

「……それ、プロに言うセリフか?」

「言う。言うよ、うちでは普通に」

「怖いわ」

「お前もわりと馴染んでるぞ?」

「不本意ながら順応力高いもんで」

「まーやってみりゃわかるって。九条、今日はテンション高いぞ」

「それが怖いって言ってんだけどな」

時雨はため息をついた。

軽口を叩きながらも、手は抜かない。

この空気が“ふざけている”だけで済まないことは、全豪で嫌というほど理解している。

ふと、視線の先。

九条が、ラケットを持ち直した。

その一瞬だけ。

たった一歩、ベースラインから前に重心が傾いた。

それは、開始の合図だった。

時雨の足元に、無音が降りる。

この狂気、悪くない

静寂の中、九条がわずかにラケットを構えた。

たったそれだけの動作なのに、室温が一度下がったような錯覚がする。

時雨は、ほんの一瞬だけ笑みを漏らした。

(……俺、とんでもない依頼、引き受けちゃったかもな)

思ったよりもラフな始まりだった。

蓮見の軽口、室内の落ち着いた空調、あちこちに飛び散ったクレーの粉。

すべてが“過酷”とは無縁に見えていた。

けれど――目の前の男は、確かに異常だった。

260kmのサーブをフルスイングで打ち返し、2リットルのペットボトルを狙撃し、鉄柱でポール打ちをこなすプレイヤー。

それが今、自分の正面に立っている。

時雨は、一度だけ深く息を吸った。

土の匂い。少しだけ汗の混じった空気。

悪くない。

むしろ、理想的だ。

(……クレーで、九条雅臣と。好きなだけ打てる)

そう思うと、笑いがこみあげた。

自分がどれだけ変わり者かは、十分に理解している。

たぶん、普通なら“逃げ出したくなる環境”だ。

だけど今は――その異常さすら、ちょっとした贅沢に思えた。

「――いいな」

ひとりごとのように呟いて、ラケットを構えた。

ラリーが始まる。

この時間、この空間、この相手。

すべてが、自分にとって最高の“検証素材”だった。

30分ピットイン

ラリーが始まって、何本目だろう。

時間の感覚が曖昧になるほど、密度の高い応酬が続いていた。

クレーの土を踏む音と、ボールを擦る音だけが、無音の天井に吸い込まれていく。

打球音も会話もないまま、数十分が経過していた。

唐突に、九条が動きを止めた。

ラケットを下ろし、手首を軽く振って、ベンチへ歩いていく。

その瞬間、蓮見がコートサイドから声をかけてきた。

「おー、今ちょうど30分だな。時雨、休憩入れていいぞ」

「……タイマー内蔵されてんの?」

「コイツ、30分おきに身体検査されるんだよ」

ペットボトルを手渡しながら、蓮見は笑い混じりに説明を続ける。

「痛みを訴えねーからな。**“自己申告じゃ足りない”**ってことで、強制的にドクターストップかけてる」

「……F1のピットインかよ」

「似てるだろ?医者の神崎、トレーナーの志水、フィジオの早瀬が代わる代わるチェックするから。毎日栄養士の食事取り込み量チェックもある」

「笑えねーよ」

時雨は本気で眉をひそめた。

コートの向こうでは、九条がすでに心拍センサーを装着され、志水に筋反応をチェックされている。

ドクター神崎が表情ひとつ変えずに、脈と瞳孔を確認していた。

その光景を眺めながら、時雨は水を一口含んだ。

「……もしかして、あの人、練習内容に人権ないのか?」

「本人が望んだハードさに耐えられるようにメンテしてんだよ。じゃないと熱暴走して事故る」

蓮見は楽しそうに言う。

「でもそれで、世界一強いんだよ。どう思う?」

時雨は肩をすくめた。

「……そりゃ、こっちが“人間”で良かったと思うよ」

理解は、絶望と紙一重

遠巻きに、九条雅臣の身体が点検されていた。

心拍、瞳孔、筋反応。

医師とトレーナーとフィジオが静かに作業を分担し、まるで壊れ物を扱うような繊細さで彼に触れていた。

九条本人は、一切の抵抗も言葉もなく、それを受け入れている。

当然のことのように。

まるで“自分の身体ではない”かのように。

蓮見が言っていた。

「痛みを訴えないから、強制的に止めさせるしかない」

「だから、30分おきにピットイン」

その言葉が、じわじわと時雨の中に沈んでいく。

プロのアスリートとして、ここまでやっている者はそう多くない。

肉体の限界すら自覚しないまま、自分の中の“支配”だけを軸にしているような選手。

試合で勝つためではなく――“演算の精度”を、ただ突き詰めているような。

時雨は、ふと呟いた。

「……ていうかさ」

蓮見が水を飲みながら振り向く。

「ここまでやらないと、九条雅臣に勝てないって知ったら――」

少しだけ、間を置いて。

「世界中の選手、絶望するんじゃないか」

蓮見はその言葉に、反応を見せなかった。

ただ、静かにまばたきを一度して、それから視線を九条へ向ける。

時雨も同じ方向を見る。

言葉にすれば簡単だ。

“常軌を逸してる”、“そこまでやる必要はない”、

“もっとラクに勝てる方法を探せばいい”。

けれど、目の前の現実がすべてを否定していた。

だからこそ――笑うしかない。

「……ま、俺はいいけどな」

時雨はそう付け加えて、立ち上がる。

「バケモンとラリーできる機会、そうないし」

まだ、やれる

打球の音だけが、ずっと響いていた。

淡々と、均質に。

乾いたクレーにボールが沈み、また跳ねる。

リズムは乱れず、感情もなく。

九条雅臣と時雨悠人。

誰も声を上げず、テンポが乱れないまま、3時間が経過していた。

蓮見はサイドのベンチで、タイマーをちらりと見てから声をかける。

「――時雨。もうやめるか?」

その声に、ラリーが止まる。

時雨は、汗を拭おうともせず、まっすぐ立ったまま答えた。

「……まだ、やれる」

短く、だがはっきりと。

蓮見が目を細める。

その言葉に迷いはなかった。

苦しさでも、意地でもない。

ただ純粋に、“まだ試したい”という意思だった。

九条は何も言わない。

ラケットを握り直しただけで、構えの角度を少しだけ変える。

(あ、ギアを上げた)

時雨はすぐにそれを察する。

三時間の中で、ようやく見えてきた小さな差異。

支配の構造に、わずかに“隙”がある瞬間。

その変化に、自分の感覚が追いつき始めている。

限界の手前。

それでも、自分の“観測者”としての好奇心は止まらない。

蓮見は苦笑した。

「――あーあ。もうちょいで終わると思ってたのにな」

その声を背に、再びラリーが始まる。

乾いた空気の中で、土とラケットと沈黙だけが、動き続けていた。

支配者にも不得手がある

同じテンポで、同じように打ち返しているはずなのに、

ごくわずかに、九条のフォームが変わった。

ラケットの振り出し、スプリットステップの入り方、肩の入れ方――

すべてが、ほんの少しだけ。

(……あ)

時雨は、静かに気付いた。

“九条雅臣は、クレーコートが得意じゃない”。

これまでのプレーからは、そんな印象は微塵もなかった。

どんなコートでも狂いなく打ち返し、支配する。

全豪では、その正確さと展開の速さに、多くの選手が打ちのめされた。

でも、クレーは違う。

ボールの勢いが殺される。

足元も滑る。

そして、ラリーは、終わらない。

時雨自身も、普段よりはるかに粘れている実感があった。

“拾える”のだ。

彼のボールを。

それが、クレーだった。

(スピードを封じられても、崩れない。けれど、“封じられている”のは確かだ)

九条の“強さ”は波がない。常に一定。

だが、その強さを“乗せるべき波”が、このクレーには少ない。

彼は、相手を畳みかけるように倒すタイプだ。

自分のテンポに巻き込み、抵抗させる前に潰す。

それが――できない。

いや、あえて封じているのかもしれない。

クレーコートで、あの展開の速さを無理に出せば、体が壊れる。

だから、いま九条は――

“耐えている”。

体を作っている。

やり方を模索している。

クレーでも“支配”を可能にする演算の形を。

「……あんた、そんなのまで……」

時雨は、思わず口の中で呟いた。

九条は、目の前にいた。

そして、確かに“試していた”。

自分とのラリーを、ただのラリーとして使っていない。

(……まだやれる、なんて言ったの、失敗だったかもしれない)

そう思いながらも、なぜか笑えてしまう自分がいた。

これほどの選手が、なお“不得意”を潰そうとしている。

追いつこうとする自分は――まだ、面白い場所に立てているのかもしれない。

演算の向こうへ

二人の間で、言葉はもう要らなかった。

汗の粒が、腕から静かに落ちる。

ボールは、淡々と、正確に、角度と深さを変えながら往復していた。

三時間を超え、四時間が迫る。

それでも、時雨悠人の足は止まらなかった。

彼の視界の中で、九条雅臣の動きが、ようやく“理解できる”領域に入ってきていた。

演算の再現。リズムの調整。ポジション予測。

(あと数本……この精度で、このテンポで押し込めば――)

“到達できる”。

そんな感覚が、はっきりと脳に浮かぶ。

意識は、研ぎ澄まされていた。

肉体の疲労を超えて、思考が先にラリーを走っていた。

(まだやれる。まだ先がある)

次の一本。

時雨はほんの少しだけ、スピンの回転数を増やして打ち返す。

空気の手応えが変わった。

ボールがわずかに鈍く弾む。

それを――九条は、読む。

ラケットの角度を、最小限だけ調整し、

従来のスピードではなく、“時雨の球質”に合わせて、打ち返した。

それは、応答だった。

“俺はお前をもう、ただの打ち合いの相手とは見ていない”

そう言っているかのように。

演算は、対話になっていた。

その瞬間、時雨の胸の奥がわずかに震えた。

(……来たな)

一線を越えた感覚。

“支配されている”のではない。

今、同じ領域で、対話が成立している。

この感覚を、他の誰と味わえるだろう。

「――はっ」

息の中で笑いが漏れた。

ラケットを握る指に、感覚が薄れている。

手のひらは火照り、筋肉は痺れている。

それでも、止まりたくなかった。

九条の視線が、真正面からぶつかってきた。

「……」

無言だったが、それは明らかに“認識”だった。

――ああ、ようやく届いたんだな。

時雨は、ゆっくりと、ラケットを構え直す。

あと一本。

たった一本でいい。

このまま、同じ地点を走りきる。

それだけでいい。

それでも、進みたい場所

コートの上でのやりとりが、ようやく終わった。

四時間。

誰も数えていないようでいて、確実に意識していた時間。

ラリーの終わりは、言葉ではなく、九条がわずかにラケットを下ろした動作だった。

その動きに、時雨も自然とラケットを下げる。

互いに目を合わせることもなく、それぞれがゆっくりと歩き出した。

ベンチに座ると、蓮見がいつもの調子で声をかけてくる。

「そろそろ、時雨もメンテナンスいるんじゃね?」

タオルを投げてよこしながら、ニヤリと笑う。

「お前は九条と違って、痛みは感知できるだろうけど」

時雨はタオルで汗を拭きながら、眉を寄せた。

「……九条って、痛み感知できねーの?」

「いや、一応はできる。ただ、無視する」

軽い調子で返されたその一言が、じわじわと脳に染みてくる。

「痙攣しかかっても、無視。こっちで止めなきゃずっと動き続けるぞ、あいつ」

「……え」

言葉を失う。

痙攣って、普通、のたうち回るやつだ。

無理に動けば、神経が悲鳴を上げる。

見ていて痛々しいほどに、プロでも止まる。

「痙攣の痛みって、無視できるもんだったのか」

「九条にとっては、軽い頭痛とか腹痛程度のものらしいよ。たぶん、“不快”だけど、“止まる理由”にはならないってやつ」

「……やっぱり人間じゃねえな」

時雨は苦笑しながら、水を飲んだ。

ふと、全豪のときのことを思い出す。

あの時、試合中に違和感を覚えるような様子は、たしかに――何ひとつ、なかった。

「……あいつ、自分をどう扱ってんだろな」

「道具だろ」

即答だった。

蓮見はそれ以上、余計なことは言わなかった。

ただ、淡々と、事実だけを提示する。

九条雅臣という選手が、どれだけ徹底して“目的”のために自己を使っているか――

時雨は、今日という一日で、それを目の当たりにしていた。

(よく生きてるな、あのスタイルで)

そう思う一方で、

(それでも……この距離に、立ててよかった)

という実感もまた、確かに残っていた。

このプロテイン、悪くない

「脱力、して」

志水が静かに言う。

時雨は、言われた通りに肩から力を抜いた。

肘、手首、肩関節。

ラケットを握っていた手の筋肉がじんわりと押し返されていく感覚がある。

そのすぐ隣では、神崎が脈拍と瞳孔の反応を淡々と確認していた。

「軽い脱水傾向。でも内臓には問題なし。痙攣なし。外反も今のところ出てない」

「筋反応、まだ追いついてる。感覚も正常。オーバーワーク手前」

静かに交わされる評価。

まるで機械の整備報告のように無感情だが、的確だった。

「これ、毎日毎回やってんの?」

時雨が聞くと、早瀬が小さく頷く。

「九条も、同じ。定時で、ルーティン」

「……すげえな、管理」

笑ってはいたが、その目は冗談ではなかった。

ふと、気づけば氷川が近くにいた。

無言のまま、紙コップを差し出してくる。

中身は、きれいに混ざったミルクココア色の液体。

「……あ、どうも」

言われる前に受け取って、ぐいっと飲んだ。

一口、二口――

「…………うまっ」

時雨が目を丸くした。

「なにこれ、プロテイン? 嘘でしょ。どこの? 普通に毎日飲みたいんだけど」

氷川は、わずかに口角を上げたようにも見えたが、答えはしなかった。

「お前が素で美味いって言ったの、初めて聞いたかもな」

蓮見が笑って肩をすくめる。

「いや、これ普通にカフェで出せるレベルだぞ? 冗談抜きで……てか、おかわりないの?」

「それは九条分だ」

「え、飲ませてよ」

「許可が必要だ」

「誰の?」

「……本人」

一瞬、時雨の顔が固まる。

「やめとこ」

即答だった。

試用期間、終了

すべての検査が終わり、プロテインも飲み終えた頃。

太陽の傾きは見えない屋内にいても、空気でわかる。

志水と神崎が器具を片付け、氷川が無言でSlackに何か打ち込んでいる。

全員の動きが、今日という“一日”の終わりを示していた。

蓮見がふと立ち上がって、軽く伸びをしながら言った。

「ちょっと早いけど、今日はここまでにすっかー」

一瞬、時雨の眉が動く。

「え、もう終わり?」

「もうって、4時間ラリーやったぞ、お前」

「俺、まだやれるけどな。試合なら5時間とか普通にあるし」

タオルを肩にかけながら、時雨はさりげなく笑ってみせる。

その強がりではない“本気”の言い方に、蓮見が目を細めた。

そんな時、九条が静かに口を開いた。

「明日も、同じ動きができるなら、やる」

時雨の表情が止まる。

「……毎日、5時間ラリーすんの?」

「必要なら、する」

迷いも、冗談もなかった。

その目が、また“支配する者”の目になっているのを、時雨は理解する。

(あ、これ本気のやつだ)

「……それ、さすがに動き悪くなるだろ。人間なら」

九条は、それに何も言わず、ラケットをしまいながら続けた。

「自分のチームメンバーも連れてこい。好きにしていい」

「……え、俺、採用?」

返事はなかった。

けれど、その一言がすべてだった。

蓮見が肩をすくめて笑う。

「おめでとう。試用期間、終了だな」

「……いや、履歴書も出してないし、志望動機も言ってないんだけど」

「でも、九条が“使う”って判断した。それで全部」

時雨はタオルで顔を拭いて、ため息をついた。

「……とんでもねぇチームに片足突っ込んじまったな」

けれど、口元は少しだけ笑っていた。

言わなかったこと

練習終了後・ロッカールーム手前。

着替えを終えた時雨は、荷物を肩にかけた九条にふと声をかけた。

「なあ、お前――」

立ち止まった九条が、ゆっくりと振り向く。

「昔から、毎日こんなことやってんの?」

一拍の間。

九条は、それに対して淡々と答えた。

「いや、普段はもっと時間が長い。今は短時間に詰め込んだから、こうなってる」

「……ふーん」

時雨は、少しだけ顎を引いて考え込むような顔をした後、さらに踏み込む。

「じゃあさ。練習時間、短くした理由ってなに?」

その問いに、九条が――ほんの一瞬だけ、言葉を止めた。

一秒にも満たない沈黙。

でも、今日一日一緒にいた時雨には、それがはっきりとわかった。

(……あ、今、考えたな)

「……特に理由はない。ダラダラ長時間動くことが、強さに直結しないと感じただけだ」

「……まあ、そりゃそうだな」

時雨はそう言いながら、歩き出す。

九条も、何も言わずについてくる。

しかし――時雨の目は、まっすぐ前を向いたまま、少しだけ細められていた。

(嘘だな)

問いただすつもりはない。

今の九条の雰囲気は、全豪オープンで戦った時とは明らかに違っていた。

あの時は“誰も入れない領域”に閉じこもっていた男が、今は、少しだけ――空気を、周囲と共有していた。

(たぶん、理由はある)

(きっと、“何か”が関係している)

でも、それを知ることが今すぐ必要なわけじゃない。

「……」

時雨は、足音だけが響く廊下の中で、少しだけ笑った。

いずれ、その理由がわかる日が来るなら――

今日のこのラリーも、きっと意味を持つのだろう。

異常なほど、何もなかった

クレーコートの練習が終わって1時間後。

トレーナーと医療班のチェックを終えた九条と時雨は、それぞれシャワールームへと姿を消していた。

スタッフルーム。

蓮見はジャケットを椅子にかけたまま、ソファの肘に腰かけ、冷たい水を喉に流し込んでいた。

「――時雨、予想以上に喰らい付いてたな。もっと早くバテると思ってたんだけどな」

横でタブレットを操作していた志水が、指を止めて顔を上げる。

「最後の身体チェックでも、とくに異常は見受けられませんでした。筋反応・心拍・水分量、すべて安定」

「急な高強度にも対応してたのか?」

「むしろ、身体が後半に合わせて“学習”してました。彼は追い込まれると、肉体を即応型に切り替えるタイプかと」

蓮見は眉をひそめた。

「……コイツも化け物かよ」

そこへ早瀬が、データシートのファイルを片手に静かに加わる。

「俺の方でも異常なし。姿勢のブレも許容範囲内。疲労は出てるが、危険な兆候はなかった」

「ってことは……明日も同じレベルか、それ以上に良い動きをするかもな」

蓮見が言うと、誰も否定しなかった。

背後で静かにドアが開き、白衣の襟を外した神崎が入ってくる。

「身体的には全く問題ない。九条が“合わせた”のは、あれが初めてじゃないか?」

蓮見は頷いた。

「ああ。他人のテンポに乗せてラリーを続けたのは、俺の知る限り初めてだ」

志水がぽつりと漏らす。

「正直、驚きました。九条さんのリズムが、一度だけ“合わせに行った”瞬間がありました」

早瀬もその言葉に頷く。

「たぶん、あの時点で“見極めた”んだろうな。“この相手なら合わせても崩れない”って」

神崎が、腕を組んだまま呟く。

「――適応ではなく、受け入れ」

一瞬、室内に静かな余韻が落ちる。

蓮見が、水を一口飲んでから笑う。

「すげぇな……。あの九条雅臣が、“仲間”を試してる顔だった」

「試して、合格させたんだろう」

志水の声は、相変わらず淡々としていた。

水分補給を終えた蓮見が、テーブルに紙コップを置きながらぼそっと言った。

「……つーかさ」

「ん?」

志水が振り返る。

「全豪決勝のルカといい、今日の時雨といい――九条と戦う奴は、進化するウイルスでも撒き散らしてんの?」

その場が一瞬だけ沈黙した。

と思ったら、すぐに鋭く冷静な声が返ってきた。

「撒き散らしてるなら全員進化してるはずでしょう。限られた相手だけです」

氷川だった。

いつの間にか背後に立っていて、書類を手にしている。

「……お前、まだいたのかよ」

「九条、送ってくんじゃなかったっけ?」

「本人がシャワー中です。今日は浴びてから帰るそうで」

「珍しいな。あいつ、いつも帰宅してから浴びてただろ」

氷川は少しだけ目を細める。

「今日は発汗量が多かったからですよ。本人の判断です」

蓮見はニヤリと笑った。

「ふぅん……」

ソファに背を預けながら、独り言のように呟く。

「へぇ、シャワー浴びて帰らないと耐えられないほど汗が出たってか」

その一言に、志水と早瀬も目を合わせた。

たったそれだけの変化。

けれど、九条雅臣にとっては、明確な疲労があった。

誰も指摘はしない。

ただ、全員が察していた。

今日の4時間ラリーが、九条の中の何かを、確実に動かしたことを。

本日の報告

リビングの照明は、ダイニングのあたりだけをやわらかく照らしていた。

レオンが用意してくれた夕食の香りが、テーブルの上に静かに満ちている。

澪は湯気の立つスープをひとくち口に運び、目を細めた。

「……今日も美味しい。身体が生き返る〜」

ふわっとほどけるような笑顔のまま、パンをちぎって口に入れる。

九条は黙ってナイフを滑らせ、魚の身を丁寧に崩している。

「今日の練習、どうだった?」

パンを咀嚼しながら、何気ない調子で澪が聞いた。

「充実してた?」

ナイフを止めずに、九条は短く答える。

「時雨に会った」

一拍置いて、澪は手を止めた。

「……え、誰?」

瞬間、目を丸くしたあと、自分で思い出す。

「もしかして……時雨悠人さん? あの、全豪の――準々決勝の?」

「そうだ」

「えっ……知り合いだったの?」

「いや。蓮見が連れてきた」

「え、ちょっと待って。ええー? え、一緒に練習したの!?」

「ラリーを四セット。明日も来るらしい」

「ちょっと待って、え? え? 九条雅臣と時雨悠人がラリー!? なんで誰もニュースにしてないの!? っていうか……よくラリーしたね!?」

九条は、パンを口に運んだ。

「貸し切りだったからな」

「そういう問題じゃないでしょ!?」

澪はフォークを握ったまま、半分立ち上がりかけて、でもすぐに座り直した。

「時雨さんって、どんな人だった?」

「生きてる人間だった」

「いや、それは分かるけど……。え、どういう意味?」

「意思がある。ちゃんと、“違う”と思えば違う球を打ってくる。判断が早く、感情を切り替えるのも早い。学習能力が高い」

九条の言葉は平坦だが、その行間にある熱は、澪にもうっすらと伝わる。

「……あ、ちょっと。なんか、その言い方……」

澪は唇を尖らせる。

「“興味深い”って思ってるでしょ?」

九条は水を飲んだだけで、答えない。

けれど、返事のないその無言が、何より雄弁だった。

パンを噛みながら、澪はふと思い出したように言った。

「……そして今、さらっと流しちゃったけど。蓮見って誰?」

ナイフを止めたまま、九条が答える。

「蓮見拓也。コーチだ」

「えっ……雅臣さんにコーチなんているんだ…」

スープの器を両手で包みながら、澪は感心したように目を丸くした。

「なんか……人の言うこと聞かなそうなのに」

悪気はない。けれど、何気に失礼なことを言っているのは、本人も分かっていた。

でも実際、そう思っている読者も多いはずだ。

九条は表情を変えずに言った。

「……客観的な目線を取り入れるのに役立った」

「そんな、人をカメラみたいに……」

「カメラは撮るだけで喋らない。自分で確認する時間がいる。蓮見は改善点を言う」

「そんな時短になるみたいな言い方……。まあ、らしいけど」

澪は苦笑しながらフォークを置いた。

「……ほんと、どこまでも効率主義っていうか、最適化されてる人だよね」

九条は否定しない。そういう人間であることを、今さら隠すつもりもない。

パンをちぎって、バターを塗る手を止める。

澪はふと、九条の横顔を見た。

(でも……こんな効率主義の人が、私を家に置くなんて、非効率なことしてるんだよなぁ)

心の中でつぶやいた。

自分は、特別に何かができるわけじゃない。彼の仕事を手伝っているわけでも、トレーニングをサポートしているわけでもない。

(私、別に役に立ってないのに)

けれど九条は、当然のようにそこに居て、当然のように彼女と時間を過ごしている。

それが“選ばれた”ということなのかもしれないけれど、澪自身には、いまだにその実感が希薄だった。

そんな澪の心の声をよそに、九条は静かにパンを口に運ぶ。

彼にとっては――

一緒に食卓を囲むことも、同じベッドで眠ることも、無駄どころか重要なルーティンだった。

澪のぬくもりを感じるだけで、浅くなっていた眠りが深くなる。

彼女の呼吸音に耳を澄ませるだけで、余計な思考が鎮まり、無理なく心拍数が整っていく。

澪は知らない。

自分がそこにいるだけで、どれだけ彼を“生かして”いるかを。

九条は言わない。

言葉にした瞬間、それは効率の言語からこぼれ落ちてしまう気がしていた。

ただ、手を伸ばし、彼女のグラスに水を注ぐ。

言葉にしなくても、それで十分だった。

夜・時雨 悠人視点

シャワーを浴び、ホテルの部屋に戻った頃には、外はもう真っ暗だった。

ベッドに倒れ込むようにして天井を見上げる。

(……今日、九条とラリーしたんだよな)

不思議な感覚だった。

テレビで見ていた存在。

誰もが追いかける背中。

絶対王者。

その“九条雅臣”と、同じコートに立って、何本も打ち合った。

(なんか、現実味ないな……)

だけど、現実だった。

目の前の九条は、何も手加減しなかった。

「付き合ってやってる」なんて態度は微塵もなく、容赦ないスピードで打ち込んでくる。

こちらの足元を突き、体勢の崩れを逃さず、息をつかせる間もなくラリーが続いた。

でも、何本か――いや、確かに何度かは、打ち勝てた。

あの九条相手に、ちゃんと返して、仕留められた瞬間があった。

(……まだ、遠い。けど)

勝てるとは思ってない。

けれど、

“近づくことはできる”と、初めて思えた。

日本人同士って、同じ大会に出ても、トーナメントの組み方次第で全然当たらない。

九条と試合で向かい合ったのは、全豪の準々決勝――あの一度きりだった。

だから、今みたいに何日もラリーできるなんて、普通じゃあり得ない。

貴重すぎる。

こんな時間、手に入るなんて思ってなかった。

(もしかしたら……このまま、俺も、もっと強くなれるかもしれない)

その可能性が、妙にリアルになっていた。

心地よい疲労と、

まだ身体に残る九条の球の重みと速さ。

もう一度目を閉じた。

(明日は、もっと喰らいつく)

コメント